缂丝,是我国历史悠久的传统纺织工艺,起源不晚于公元7世纪,流行于隋、唐,繁盛于宋代。别名有:刻丝、刻丝作、克丝、刻色等。最早的实物可见于新疆楼兰汉代遗址出土的缂毛织物,宋代缂丝主要产地是北方的定州(今河北定州)一带。到明清时期,主要产地已发展到南方的苏州。缂丝是以生丝做经,彩色熟丝做纬,用小梭子、拨子等工具采用戗缂、环缂、长短戗等技法,将多种彩色纬丝按图稿用色要求与经线交织,采用这种“通经断纬”工艺能使得花纹与素地、色与色之间呈现细小裂隙,有“承空观之如雕镂之象”之妙。

作为实用品的缂丝多见于古代帝后服饰、铺垫等,而作为书画艺术作品的缂丝,多以追摹名人书画佳作为上品。缂丝是以梭代笔,挥洒点染,既能传达原作之神韵,又能表现胜于绘画的质感。由于缂丝工艺繁复,一件作品之成功,所用人力、物力,非普通百姓可以承受,故有“一寸缂丝一寸金”之说。

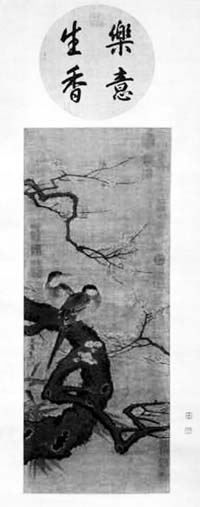

《沈子蕃缂丝梅花寒鹊图轴》,纵104厘米,横36厘米,是故宫博物院藏南宋年间著名缂丝艺人沈子蕃缂制。沈子蕃,名孳,定州人,以摹缂名人书画著称于世,现存作品有《缂丝梅花寒鹊图》、《缂丝青碧山水图》、《缂丝秋山诗意图》等,无不精妙绝伦,巧夺天工。

此幅是沈氏为数不多的传世作品之一,采用白、灰、皂、土褐、棕、蓝、月白等十数种色丝,巧妙运用平戗、搭梭、长短戗、木梳戗、环缂、掼缂、双子母经、绕、勾边线等多种技法。

来源: 人民日报海外版