祖籍上海、香港出生、伦敦读书、走红国际……。在张曼玉身上,有种mix & match的city girl气质,魅力横跨中西。

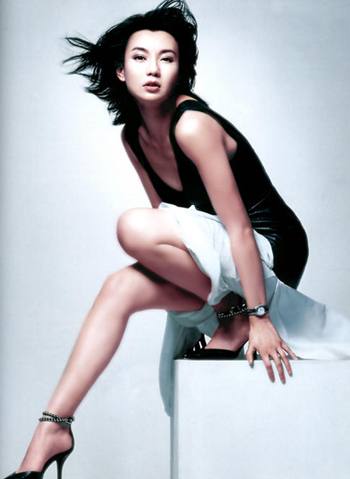

戴上Ebel腕表的张曼玉,更见时尚与品味。

“演戏是一种揣摩,你必须细心去演绎一个角色。但在生活中,play your own role是最舒服的。因为,你不需要学习怎么去做‘自己’。”她说。

**Be Yourself

张曼玉是香港电影史上夺得最多电影奖项的女演员,也许有人会认为这是她的运气。每次听到她的消息,总是Maggie又在中外影展上囊括了多少奖项。其实最精彩的地方,是行踪飘忽的她,不一定会出现在颁奖礼现场。偏偏得奖名单一公布,观众都不会吝啬于他们的掌声。

香港出生,8岁至12岁在英国念书的这段时间,她是全校唯一的华裔学生。小小年纪的Maggie,已经意识到自己和周围的同学不同。为了不做“异类”,她曾经把自己的头发染成棕色,尽量把英语说得很有当地风味,并且非常在乎自己的“成绩”。

“可是最后我发现自己什么也不是。从那个时候起,我就决定当自己。”

这个转念,果然让日后的张曼玉,走出了一条自己的路。

从T-shirt牛仔裤到紧身旗袍,张曼玉独特的穿衣品味一直为人所津津乐道。我觉得她连沉默的神情都是一种品味。

她让我们知道,品味不只是装扮,包括了她对人生的态度和处世待人的格调。

据说,当年的她是在结婚的前一天,才从衣橱中翻出一件白色的衣服充当婚纱。这种人要不是马虎,就是对自己超级自信。我始终相信,她是属于后者。

最难忘的是她对香港记者的态度低调、冷淡,却在法国时候一反常态,不但含笑接受访问,也大胆拍下性感内衣照。这些举动,等于狠狠地给了香港媒体一个脆亮的耳光。

“我知道他们很恨我,指责我媚外。真是滑稽!他们的报道态度不值得我去和他们分享任何私秘。”但你能怪张曼玉吗?她不卖帐,动用民族感情也无济于事。

**运气逼人

张曼玉的得奖缘,你不能不羡慕。当然,你也可以选择妒忌。

多少届的香港金像奖,对她来说都是囊中之物,连“随便”到台湾兜一圈,也可以把人家的金马奖捧回来。不要忘记,她还是第一位夺得柏林影后的华籍女明星。

奇怪的是,即使说得一口再流利的广东话,张曼玉还是没有给人一种“本土”的感觉。一举手一投足,都流露着“国际人”的风采。处处是品味。

懂得开拓自己的事业版图,和不同的知名导演合作,是张曼玉的聪慧之处。

早在1988年,她就和王家卫合作了《旺角卡门》,到《花样年华》,她已经完全能抓到他的feel。

“王家卫拍电影是没有剧本的,我跟他开玩笑说,你永远不可能到中国取景,因为有关当局一定会先要求审阅剧本,你拿什么给人家看?拍《花样年华》,足足有6个月时间,我不知道自己在做什么,或者说我需要做些什么,导演就是这样期待每个演员去为自己的角色找出感觉。”

这样的挑战根本难不倒演技已经百炼成钢的梁朝伟和张曼玉。所以,结果他们又双双突围而出,梁朝伟更为香港电影史创造了另一个柏林影帝。

到今天,Maggie还是视王家卫为启蒙老师。

“是他让我明白到,原来演员竟然可以这样认真对待自己的演艺事业,把演戏这份工作推上艺术的殿堂。演技不是在挤眉弄眼做表情,而是一种内心的超越。”

别人看她轻轻松松,其实她用了很多年把自己从“明星”转型为“演员”。

29岁那年,她从睡梦中醒来,细数自己拍过的港产片,竟然达到60部之多。当时她就告诉自己:是时候停一停了。

“我是选美出身,美姐,讲难听点就是花瓶。加上香港明星拍的片多到连自己都不记得是很平常的事,没有人敢说自己没有拍过烂片。我拍过成龙的电影,但我不准备像杨紫琼那样转型当打女。最重要的是,当一个明星对我来说是不足够的,我必须为自己开拓新的格局。”

“我深深体会到,我要的绝对不只是成名和上杂志封面而已。”Maggie说。

**张曼玉的话:

当你不再是21岁时,你所做的每一件事都必须值得纪念和欢庆,还有去享受它。去年,36岁的张曼玉说过意味深长的一句话。

有人问我是不是准备进军好莱坞?我现在最得意的是,我能够选择自己要做的事,虽然外来很多东西都不是在我掌控之中。我想,我会拎着行李四处走,把未来交托给际遇。